仲介者・媒介者としての「島外島民」

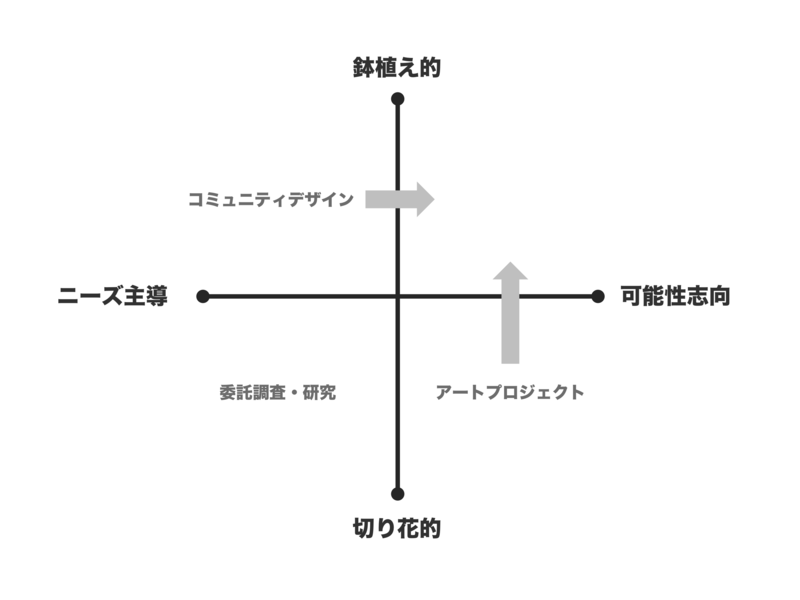

三宅島には、豊かな「資産」がある。ABCD(Asset-Based Community Development)アプローチでは、地域「資産」をマッピングした上で、それらを「モビライズ(mobilize)する」というプロセスを提唱している*1。つまり、所与の「資産」を選んだり組み合わせたりして息づかせ、あたらしい価値の創造を試みるのである。それは“ニーズ主導(needs-driven)”ではなく、“可能性志向(capacity-focused)”にもとづいている。「三宅島大学」プロジェクトでは、さまざまな「資産」を有機的に結びつけるために、拠点整備や既存のイベントなどとの連携を試みたが、その推進役を担うのは、何よりも「人」であった。つまり、人びとのコミュニケーションこそが、「資産」どうしの関係をつくり、いきいきとした「大学」の姿をかたどると考えていたのである。

この発想は、開校当初から「誰もが学生、誰もが教員」「自分の師匠は自分で探す」といったコンセプトで表現してきた。それをもっともわかりやすい形で具現化したのが、開発好明さんの「100人先生」であろう。アーティストとして、またマネージャーとして三宅島に寄留していたことが、あたらしい出会いを生み、闊達に語らう場所をつくった*2。

当初から、「三宅島大学」プロジェクトは、“可能性志向”で構想されていたが、「資産」をマッピングする際には、「内(島民)」と「外(よそ者)」という構図で島を見ていた。「内」でも「外」でもない島民、あるいは「内」と「外」とを行き来することのできる島民がいることを実感できるようになったのは、じつは2年目の後半以降であった。たとえば、東京都の三宅支庁や保健所の出張所、学校などに勤めるのは、「内(島民)」と「外(よそ者)」の間にいる人びとである。異動で島の「内」に入るが、数年の任期を経て、ふたたび「外」に出ることが、あらかじめわかっている。数年間だけの「寄留者」たちが、つねに一定数、三宅島で暮らしているのだ。もちろん、前任者からの引き継ぎはあるはずだが、島での生活に役立つ情報を求める意欲は高い。当然のことながら、趣味の領域を広げたり、あらたに人と出会ったりする機会には積極的に参加する。「三宅島大学」への関与者・参加者として、重要な位置を占めていたのは、こうした「島外島民」であった。

もうひとつ特筆すべきなのは、メディアへの接触度が高い島民たちである。三宅島では、火山の噴火による災害時のために、各戸に情報端末が附設されている。村役場の広報・広聴活動は、この端末を介しておこなわれている部分もあるが、ケータイやスマートフォンは、都市部と変わらず利用度が高いようだ。

「三宅島大学」プロジェクトについては、2011年からウェブサイトを介して講座・行事の情報を提供し、TwitterやFacebookでも逐次情報を公開してきた。パンフレット(大学案内)や『三宅島大学通信』は、紙媒体として流通した。また、不定期ではあるものの、加藤研究室で『あしたばん』というかわら版を発行し、民宿や商店などで配布するとともに、インターネットを介してダウンロードできるようにしてきた。新聞や雑誌記事にも「三宅島大学」の試みは何度か取り上げられ、「島外」からの目線で、ラジオのFM番組が企画されることもあった。

こうした状況のなか、メディアに対する感度もリテラシーも高く、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアを能動的に活用しながら「外」とのつながりをつくろうとしている島民がいる。自らの生活環境を日常的に相対化しつつ理解しているという点で、「島外島民」的な性格をもっていると言えるだろう。「外」から嫁いだ宿のおかみさん、Uターンした島民*3も、同様に「島外島民」的な存在である。

じつは、こうした「個人の属性・能力」は、最初は認識できていなかった。私たちが「島外」からアプローチし、「島内」の人びととの交流・交歓の場をつくるという、いまふり返ると、いささか単純な図式でとらえていたためである。プロジェクトがすすむにつれ、実際に「島外島民」ということばを聞くにいたった。「島外島民」は、「島民」と「よそ者」との間に立つ、仲介者・媒介者としての役割を担いうる存在である。「三宅島大学」プロジェクトにおいては、コミュニティの成員と、ゲスト・観光客という構図だけではなく、「島外島民」という一時的に住まう「寄留者」の存在を考えることが重要であった。

結果として、2年半ほどの開校期間に所定の単位を取得し、「三宅島大学」を卒業したのは、いずれも「島外島民」(広い意味での「島外島民」をふくむ)であった。また、2014年3月9日の「閉校式」で、「三宅島大学」の休校を惜しみ、何らかの形で今後も情報発信に携わりたいという意欲を見せていた人の多くは、「島外島民」だった。

「鉢植え」か「切り花」か

近年、「コミュニティデザイン」と呼ばれる領域が注目を集めている。人によって、その定義も理解の方法もちがうはずだが、多くの場合、地域を活性化する試みが、コミュニティに根づく活動へと展開することを目指しているように見える。典型的なのは、「外」からの目線で地域を評価・再評価し、コミュニティに対する考え方や方法を、「内」の人へ伝えるというやり方である。フィールドワークやワークショップをとおしてアイデアを整理し、実現可能な提案へと結びつけることを目指す。そこでは、さまざまな立場の「アクター」が主体的にかかわることによって、課題を解決していくというシナリオが描かれる。

「外」からの関与者・参加者が、プロジェクトをすすめるうちにその地域に惚れ込んで、移住を決断するというケースもあるが、数年間かけて「コミュニティデザイン」の考え方やノウハウを根づかせて、少しずつ離れていくというアプローチを取ることが多い。たとえば、地域住民たちがNPO法人をつくれば、さまざまな形で地域固有の「資産」を継続的に運用していくことが可能となる。何より、その地域に暮らす人びとが活動の主役になれば、当事者意識をもってプロジェクトを続けていくにちがいない。

「三宅島大学」も、これに類似したアプローチを想定していた。島全体を「大学」に見立てるという仕組みにもとづいて、「誰もが学生、誰もが教員」というコンセプトを浸透させれば、やがては島民たちが自律的にかかわって行くようになると期待していた。つまり、少しずつ「資産」の組織化の方法を根づかせていくというモデルだと言える。

だが、「三宅島大学」プロジェクトをとおして、もうひとつのモデルの存在が見えてきた。上述のような、地域に根づかせることへの志向を「鉢植え」にたとえるならば、もうひとつのモデルは「切り花」のような感覚でとらえることができる。「鉢植え」は少しずつ育てて、頃合いを見て、その土地に直接根を張るように植え替える。いっぽうの「切り花」は、花瓶のなかでしばらく花を咲かせるが、そもそも根はない。

「鉢植え」か「切り花」か。「鉢植え」も「切り花」も、私たちの暮らしを彩るという点では同じだが、つきあい方も育て方もちがう。まず、「鉢植え的」なアプローチには、時間的なゆとりが必要になる。中長期的なヴィジョンをもって、プロジェクトがきちんと根を張るまで、丁寧に見届ける覚悟が求められる。結論を急ぐことは、禁物だ。とりわけ教育的な観点からプログラムをデザインするのであれば、未来への投資という意味でも腰を据えてつきあわなければならない。いっぽう、「切り花的」な発想は、わかりやすさが特長である。成長の幅(可能性)はあらかじめ想定されているので意外性には乏しいが、その分、安心してつき合うことができる。

重要なのは、「鉢植え」でも「切り花」でも、私たちの成長にかかわるモデルを考えるのであれば、それぞれの特質をよく理解して、丁寧に向き合わなければならないという点だ。そもそも、自分たちの生活を彩る気持ちがなければ、はじまらない。「鉢植え」も「切り花」も、お金さえあれば手に入ると考えがちだが、いずれもたんなる使い捨ての飾りではないはずだ。手入れをしなければ、すぐに枯れてしまうのは当然のことなのである。

(つづく)